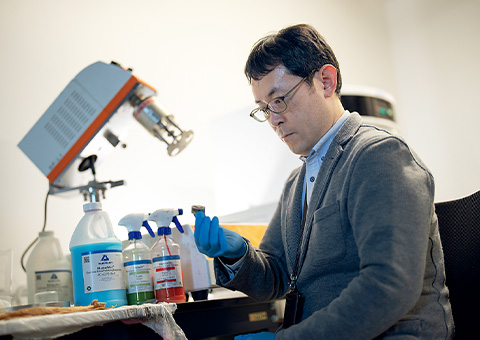

2006年信州大学大学院工学系研究科システム開発工学専攻博士後期課程修了。津山工業高等専門学校助教、岩手大学機械システム工学科助教、東北大学金属材料研究所助教などを経て2023年より東北学院大学工学部機械知能工学科准教授。

自動車の軽量化によるエネルギー効率向上や衝突安全性向上を目指し、北條准教授は、自動車用構造部材に用いる超高強度鋼板の高強度化、高延性化、耐水素脆化特性向上に関する研究を行っている。「超高強度鋼板の応力、塑性ひずみ挙動、水素脆化に焦点を当て、それらのメカニズム解明に取り組んでいます」。この研究は、車体の軽量化や安全性向上だけでなく、燃料電池自動車用水素タンクや、水素ステーションの水素タンク用鉄鋼材料の開発にも貢献できると考えている。これまでに、水素脆化はプレス成形により生じた残留応力の高い位置で発生することが明らかになった。また、超高強度鋼板に変形を与えたとき、相(組織)によって負担する応力が異なることが解明した。「これらの結果を組み合わせることにより、水素脆化の発生を抑制可能な超高強度鋼板の開発が可能になると期待されます」。今後は、超高強度鋼板の水素脆化特性評価方法のJIS規格,ISO規格化を目指している。さらに、水素エネルギー材料として用いられる構造用材料の水素脆化特性評価法の確立にも取り組む予定だ。

超高強度鋼板の研究は、高専時代から始めていたという。水素脆化については、大学の卒業研究でテーマに取り上げた。学生として興味を抱いた研究対象を、現在まで一貫して追究し続けている。「将来、超高強度鋼板の水素脆化に関する研究といえば北條研究室、と広く知られるようになりたいです。今後も着実に研究を進め、継続的に論文を発表してアピールしていきたいと考えています」。研究開発に関わった材料が自動車のフレーム部材に採用されるなど、ひたむきな研究姿勢は確かな実績につながっている。研究を続ける一番の原動力は、実験で新たな結果が出たときの感動だという。「その瞬間、この新しい事実を知っているのは自分だけという高揚感があります。予想通りの結果は素直によろこび、予想とは異なる場合も、どうしてそうなったのか考える楽しみがあります」。この楽しさを、ぜひ学生に伝えたい。「大学院の研究生活は、興味があることに納得するまで打ち込める貴重な時間です。社会人になる前に、解答例のない問題を解決するトレーニングをしてください」。