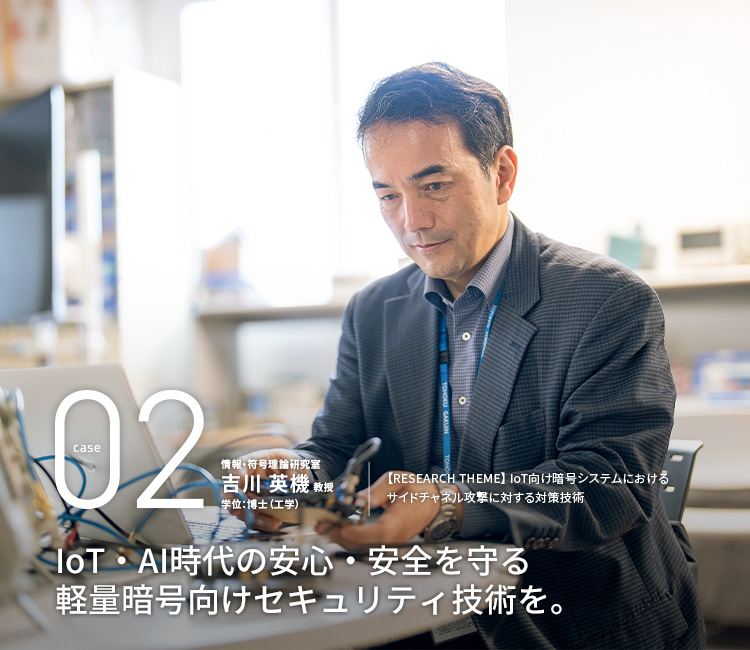

1993年電気通信大学大学院電気通信学研究科博士前期課程修了。2000年学位取得[博士(工学)]。鈴鹿工業高等専門学校電子情報工学科助手・講師、東北学院大学工学部電気情報工学科准教授を経て、2019年より同学部情報基盤工学科教授。

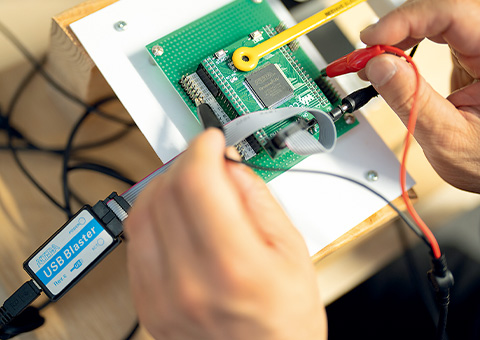

IoT(Internet of Things)時代は、身の回りのあらゆる電子機器が情報ネットワークに接続される。この状況が急速に広がるなか、ICカードやICタグ、車載マイコンなどの小規模デバイスに実装できる軽量暗号アルゴリズムの重要性が高まっている。これらのアルゴリズムは、暗号化されたデータから秘密鍵を導くことが困難であるように設計されている。「しかし、これらのデバイスから漏洩する電磁波を解析することにより、計算途中の電力波形から秘密鍵を導出する差分電力解析と呼ばれる攻撃法が知られており、軽量暗号に対しては十分な対策がされているとは言い難い状況です」。また、これらの対策をハードウェアで実装すると回路規模や計算処理が大きくなり、軽量暗号のメリットが失われてしまう。「本研究では、軽量暗号向けの対策技術と実装、およびその回路規模の評価を行い、安全性と軽量性の両面を持ち合わせたセキュリティ技術について検討しています」。これまでの研究で、いくつかの軽量暗号について差分電力解析により秘密鍵が導出できることを示し、成果の一部は、研究室に参加する院生が学会で発表している。

現在、脚光を浴びているテクノロジーである人工知能(AI)の分野においても、情報セキュリティ技術の応用が進んでいる。AIは、社会に危険を与える存在にも、安全に貢献する存在にもなり得る。サイバー攻撃を行う側と防御側の双方が、AIを活用して進化していく時代になっている。「加速化する時代の変化に対応するため、新しい知識を常に身につける必要を、一層感じています。教授という立場上、研究以外の業務が増加していますが、その中で時間をやりくりしながら研究を進めるように努力しています」。研究者としての初心を忘れないため、大学院時代に暗号関連の基礎学力を積み重ねた日々を振り返る。新たな知識を得る喜び、自分で作ったプログラムが思い通りに動いた時の感動が、今もモチベーションを支え続ける。「私の研究室は、楽しみながら学べる場であってほしい。数学力やプログラミング力など基礎学力を身につければ、楽しみが広がります。ともに安心・安全な情報ネットワーク技術の実現を目指しましょう」。