1998年東京大学大学院工学研究科電気工学専攻博士課程修了。東京大学工学部電気工学科日本学術振興会(JSPS)リサーチ・アソシエイト及び日本学術振興会(JSPS)協力研究員、東北大学大学院工学研究科電気・通信工学専攻寄付講座教員、東北学院大学工学部電気情報工学科講師・准教授を経て、2011年より同学部電気情報工学科・電気電子工学科教授。

地球環境問題やエネルギー資源の枯渇が深刻化する中、再生可能エネルギーの利用が求められている。特にエネルギー自給率が低い日本においては、自国産の再生可能エネルギーを安定して利用できる技術が必要不可欠である。この研究室では、再生可能エネルギー発電を安定かつ高効率に活用するための技術開発に取り組んでいる。テーマは「再生可能エネルギー発電を安定に利用できるマイクログリッドシステム」、「再エネ発電・EV充放電設備が導入された配電系統における電力品質の向上技術」、「洋上風力発電システム」など、多岐にわたる。

「当研究室では、パワーエレクトロニクス技術を活用して、自然条件に左右される発電量を安定化させる技術や電力品質の改善を課題としています」。

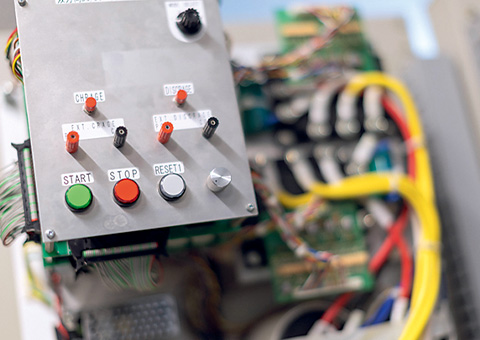

研究方法は電力システム分野、パワーエレクロニクス分野または制御・最適解析技術関連の知識を学んだ上で、シミュレーション検討・開発した実験装置を用いた実験研究・プログラム解析などの手法を用いる。この装置は、国内大学では数少ないマイクログリッド実験装置で、学生が実践的に技術を学ぶ環境を整えてきた。その成果として、170以上の論文を発表、180名以上の卒業生が電力関連分野で活躍していることは、呉教授にとって大きな誇りである。

工学研究に取り組むきっかけは、幼少期に遡る。目には見えないのに、スイッチを入れるだけで使えるようになる電気が神秘的だと感じ、興味を持った。大学で電力システムを学び、博士課程では電力系統の安定化技術を研究。その後、環境問題が注目される中、再生可能エネルギーの重要性を感じて現在のテーマに至った。20数年前から、これらの研究テーマに関連する研究教育活動を続けてきた呉教授は、今後の抱負をこう語る。

「大学教員として学生教育、人材養成を重視しながら、研究者としてもさらなる研究成果を挙げ、最終的に社会へ実応用まで展開し、実際に役に立てる技術へと発展させることを目指していきます」。

『一念、天に通ず』という言葉を胸に、どんな困難もプラス思考で諦めずに挑戦し続けてきたことから、学生たちにも「失敗を恐れず、挑戦し続ける研究者であってほしい」とエールを送る。