水工学研究室 三戸部 佑太 准教授 学位:博士(工学)

【主な研究】 実験水路における波の画像計測、ドローンによる空撮画像を用いた波浪モニタリング手法の開発など

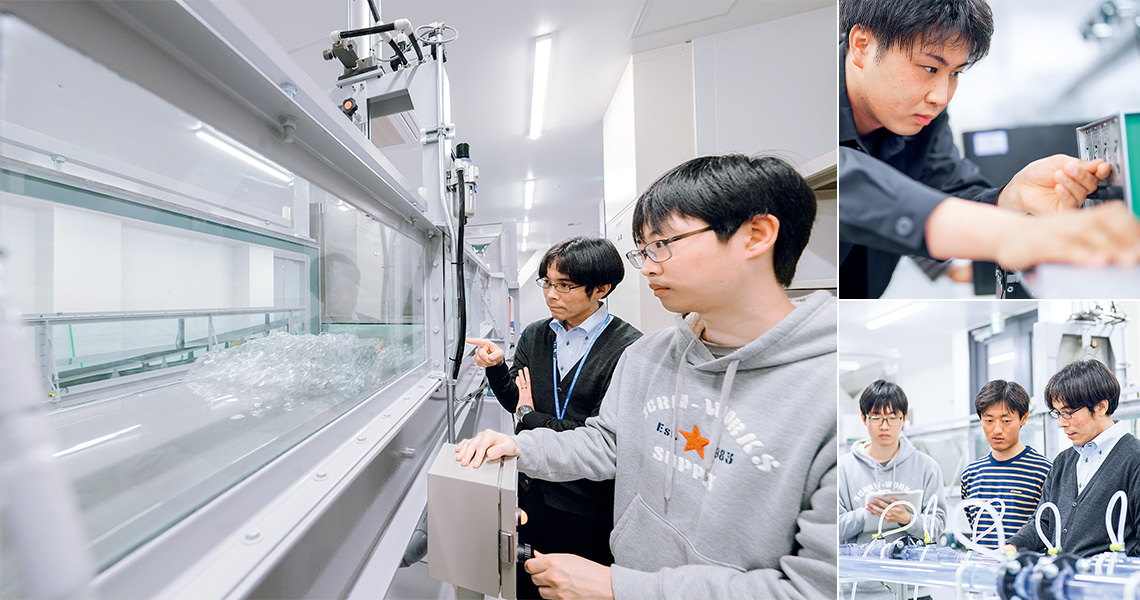

水工学研究室では、波浪や津波の挙動および、それによる地形変化などを対象として、複雑な自然現象を詳細に捉えるための計測手法を開発している。

水の流れは非常に大きな力を持っており、波浪や津波は時に大きな災害を引き起こす。一方で、波は沿岸部で砕けることで複雑に変形するため、その詳細な動きを捉えることは難しい課題だ。

研究には施設内の実験水路を活用している。波浪を再現する造波水路や津波氾濫流を再現できる段波発生装置を用いて沿岸部〜陸上での複雑な波の動きを再現し、画像計測技術によってそれを捉える。

複雑で3次元的な水の流れや波の変形を捉えるため、試行錯誤しながらさまざまな画像解析手法を検討する。床面の一部がガラスで作られた水路や調光設備など、画像計測に適した環境により、多角的なアプローチが可能となっている。

現在は、ディープラーニングの技術を取り入れ、砕波検出や波の高さ測定などを行う手法の開発に注力している。

並行して、海岸で波の動きを捉えるための実地研究にも取り組んでいる。実際に現地で起きている現象を知ることは必須であり、そのための計測手法の開発も、研究室の重要な使命だ。

2台のドローンによる同時撮影動画からの3次元形状推定や、波の影響で変形する海浜地形のモニタリングなど、空撮画像から波浪情報や周辺の地形情報を解析し、実験水路で得られた技術やデータを活用しながら、現地での波浪観測技術の開発を目指している。

また、こうして培った画像計測技術に加え、数値シミュレーション技術も取り入れて、他研究室や他大学との共同研究にも積極的に取り組む。

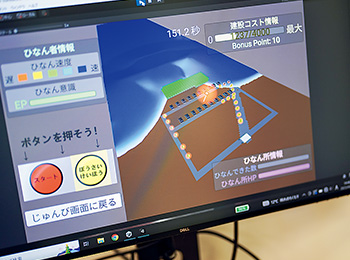

本学・バーチャルリアリティ研究室との共同研究では、津波災害をテーマにした防災教育ゲームの開発を行った。

これは、プレイヤーが被災者側ではなく、町を守る側の視点から対策するというシミュレーションゲームで、科学イベントなどを通して多くの人々が防災・減災を学べることを目指し、高い評価を得た。現在は、津波以外の災害をテーマにしたゲーム開発にも取り組んでいる。

三戸部准教授が研究を始めたきっかけは、水の流れや水面の動きを見て「きれいだな、面白いな」と感じたことだという。研究の原動力は、知的好奇心。難しい課題に頭をひねったり、上手くいったときに可視化される現象を眺めたり、そういう一つ一つのステップを楽しめる人を、研究室では求めている。

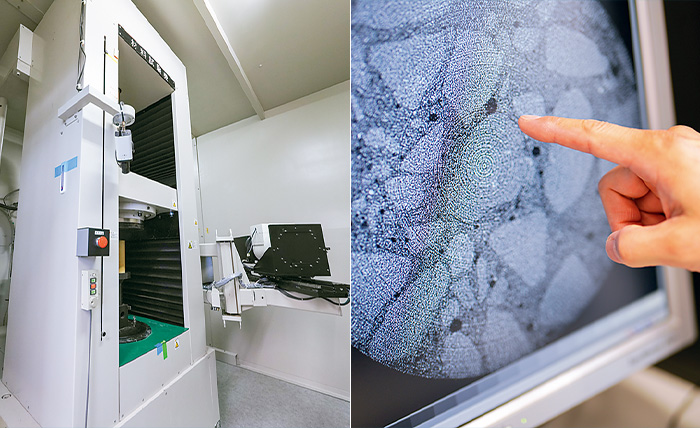

外力によりコンクリート内部にひび割れが入る状況を非破壊的に検出・可視化することができ、荷重をかけた状態のままX線撮影ができる設備です。研究室で開発した造影剤を使用し、コンクリート内部のひび割れ状況を非破壊的に見ることができる技術は、世界で本研究室だけです。

コンクリート劣化診断研究室/武田 三弘 教授

左の静的三軸圧縮試験機は、土のせん断強さを調べる試験機で、現場で採取した実際の土で試験を行います。右の標準圧密試験機は、現場で採取した粘土試料に荷重をかけて、荷重と変位の関係を調べるものです。実験結果から、地盤沈下量を予測することができます。

地盤工学研究室/山口 晶 教授

環境中に微量に存在する物質の同定や濃度測定ができる機器で、主に低分子の有機化合物の検出に使われます。クロマトグラフという分析装置で混合物を分離し、分離した物質をイオン化したのちに質量を調べて検出します。

環境微生物工学研究室/宮内 啓介 教授