連携大学院(国研)産業技術総合研究所東北センター

連携大学院制度のもと、産総研に大学院生を派遣。

連携大学院制度のもと、産総研に大学院生を派遣。

工学研究科では、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)東北センターとの間で連携大学院の協定を締結しています。連携大学院とは、大学と産総研が連携して研究協力を進め、若い研究者を育成する制度。具体的には、産総研の研究所員が本学大学院の客員教授となり、研究所を利用して研究を進める大学院生を学位取得まで指導します。

連携大学院方式による2025(令和7)年度 研究課題

- 研究場所

- 国立研究開発法人産業技術総合研究所 東北センター

仙台市宮城野区苦竹4丁目2-1 - 指導教員

- 化学プロセス研究部門 敷中 一洋(kaz.shikinaka@aist.go.jp)

- 研究課題

- バイオマス由来のポリフェノール「リグニン」を用いた素材開発

- 研究概要

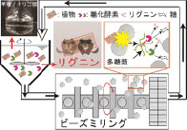

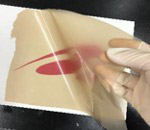

- 脱炭素社会実現に向けた石油資源のバイオマスへの代替は地球規模で取り組むべき課題です。本研究課題ではバイオマスである植物に由来する芳香族系高分子「リグニン」を用いた素材開発を実施します。従来は有害な薬剤が必要だった植物からのリグニン抽出を水中における植物粉砕と同時の酵素反応「同時酵素糖化粉砕 (図1)」で実施し、環境負荷の低いプロセスを通じたリグニンの素材化をおこなっております。これまでに例えばリグニンの紫外線吸収能を活かした紫外線カット透明膜 (図2) を開発しております。この他にもリグニン白色化による高意匠性素材開発にも取り組んでおります。得られた素材は各種測定機器を用いて構造や機能を評価します。

図1:同時酵素糖化粉砕の概要

図2:リグニンから成る紫外線カット膜 - 使用機器

- デジタルミクロスコープ、偏光顕微鏡、走査型電子顕微鏡、抵抗・電流計、X線回折・散乱装置、微量混錬押し出し機、接触角計、屈折計、熱重量測定装置、紫外可視分光光度計、赤外分光光度計、濁度計、有機合成装置、小型湿式ビーズミリング装置、材料物性シミュレーション装置 等

- その他

- 本研究を通じて、顕微鏡測定・化学反応・熱混錬を例とした素材の評価技術・合成技術・成型技術を多角的に経験できます。

- 研究場所

- 国立研究開発法人産業技術総合研究所 東北センター

仙台市宮城野区苦竹4丁目2-1 - 指導教員

- 化学プロセス研究部門 武田 康太(kota.takeda@aist.go.jp)

- 研究課題

- 多孔質材料を用いた高機能な酵素電極反応系の開発

- 研究概要

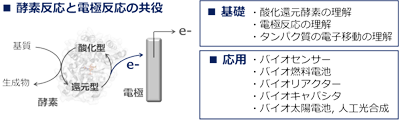

- 酸化還元酵素は、生物のエネルギー獲得プロセスの中核となる酸化還元反応を支える天然の触媒です。この酵素による反応を、人工的な電極反応と組み合わせることで、酵素の優れた特徴を活かした多様な電極反応系を構築できます。これを酵素電極反応といい、バイオセンサーやバイオ燃料電池、CO2 の資源化などに活用することができます。私は、酵素電極反応を利用して、酸化還元酵素の反応機構や電子移動過程の理解を目指すと共に、バイオエレクトロニクスへの応用を研究しています。血糖値センサーをはじめとするバイオセンサーが実用化されていますが、ほとんどが使い捨て型です。今後、連続的なモニタリングが可能なセンサーや、バイオ燃料電池、物質生産と、広範に実用化していくためには出力や長期耐久性が課題となっています。

近年、多孔質材料の細孔内への酵素固定化が酵素電極の出力、酵素の熱安定性の向上に効果的であることが報告されています。研究では、導電性のあるメソポーラス材料を用いて、細孔構造およびその内部環境を制御することで、酵素電極の長期耐久性と電極触媒活性を向上させ、実用化に向けた高機能な酵素電極反応系の開発を目指します。この研究が進むことにより、生物電気化学の技術が情報、通信、環境、医療といった分野で利用されることを目指しています。 - 使用機器

- 電気化学測定装置、紫外可視分光光度計、遺伝子組換え実験、タンパク質精製装置、水晶振動子マイクロバランス測定装置、走査電子顕微鏡など

- その他

- 本研究は、生化学、電気化学、材料化学と幅広い分野です。天然由来の優れた触媒である酵素の仕組みを明らかとし、バイオと電気の融合した新規デバイスの可能性を切り開く創造的な研究を進めます。

- 研究場所

- 国立研究開発法人産業技術総合研究所 東北センター

仙台市宮城野区苦竹4丁目2-1 - 指導教員

- 中村 考志(nakamura-mw@aist.go.jp)

- 研究課題

- マイクロ波加熱を利用した電子部品実装技術の開発

- 研究概要

- 電子レンジでお弁当を温めると、お米やおかずは温まるのに、お弁当箱は温まりません。このように電子レンジ加熱(マイクロ波加熱)は条件を選ぶことによって、加熱をしたい部分としたくない部分を選択することができます(選択加熱)。私はこの選択加熱を利用することでプラスチックフィルム上の金属を選択的に溶かし、フィルムに損傷を与えることなく電子部品を取り付ける研究をしています。

マイクロ波加熱によりペットフィルム上に接合した温湿度センサー

研究では、電子部品の構成による違いがマイクロ波加熱のされやすさに与える影響とその加熱原理を調べています。この研究が進むことにより、マイクロ波加熱による電子部品実装の技術が社会で利用されることを目指しており、この研究が、今後益々広がる5GやIoT社会の下支えになればと思っています。 - 使用機器

- マイクロ波照射装置、高機能サーモカメラ、シミュレーションソフト(電磁波、伝熱)

- その他

- 本研究は、マイクロ波加熱を理解するため、シミュレーションから熱データの収集と解析まで、モデルと実学の両輪で進めています。実験においてはマイクロ波装置周辺の実験環境を工夫することにより、世界でだれも測定したことの無い実験データを取得することに力を入れています。

- 研究場所

- 国立研究開発法人産業技術総合研究所 東北センター

仙台市宮城野区苦竹4丁目2-1 - 指導教員

- 松浦 俊一(matsuura-shunichi@aist.go.jp)

- 研究課題

- 無機多孔質材料の化学・バイオ分野への新たな利用法の開発

- 研究概要

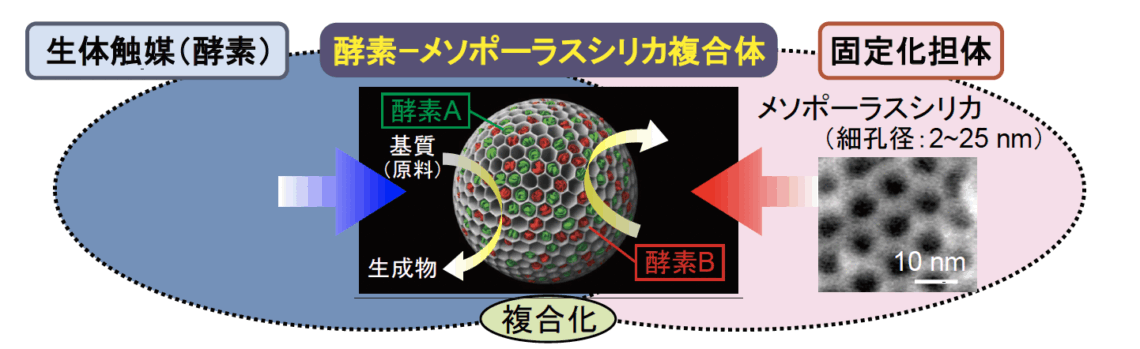

- 生体触媒である酵素は温和な反応条件下で極めて高い反応選択性を示すので、機能性化学品(医薬中間体など)の製造において既存の触媒よりも副生物・廃棄物を大幅に低減でき、低環境負荷な化学・バイオプロセスを構築できます。しかし、酵素の熱安定性や再利用性が低いことが現行技術の課題でした。私は、無機多孔質材料(メソポーラスシリカ)の2~25nm程の規則的な孔の内部に酵素を吸着・固定化することで酵素の熱安定性や再利用性を高め、さらに反応活性を制御する手法を開発、提案しています。

高い熱安定性と再利用性を有する酵素-メソポーラスシリカ複合材料

- 使用機器

- ガス吸着量測定装置、サーボプレス機、マルチモードマイクロプレートリーダー、PCR装置、全自動電気泳動システム、自動分注システム、HPLC

- その他

- 機能性化学品の製造のほか、廃プラスチックの分解や超高感度PCR 検査技術などに向けた『酵素-メソポーラスシリカ複合材料』も開発しています。現在、本技術の実用化へ向けて、大学、企業との共同研究に積極的に取り組んでいます。