博士課程前期課程2年 アクチュエータ工学研究室(矢口研究室)

氏家 渚沙 さん

[RESEARCH THEME]

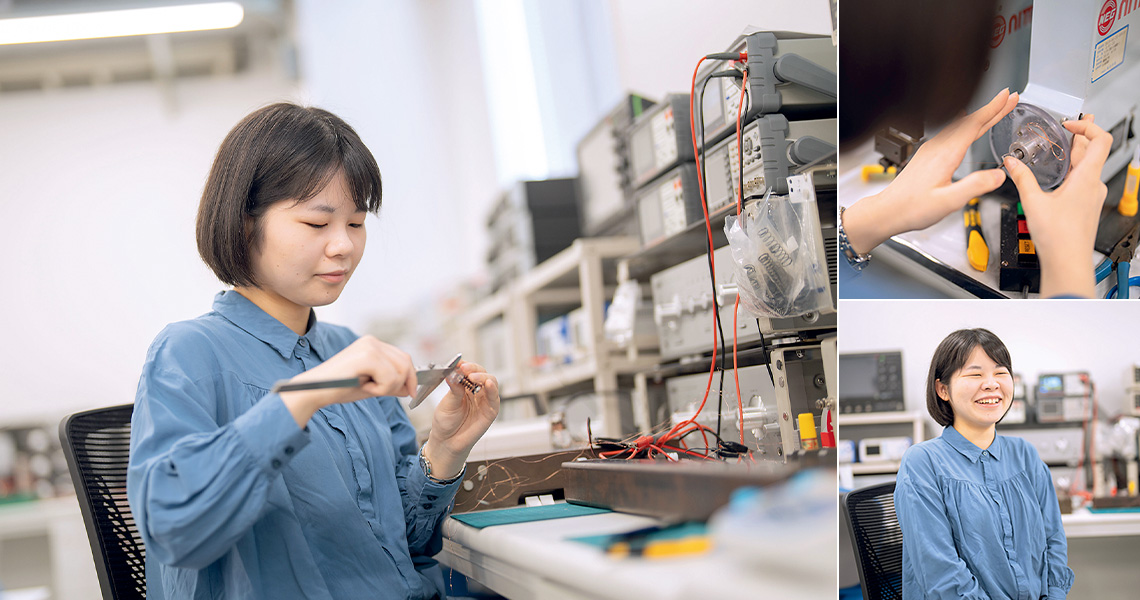

基本波と第2高調波により駆動されたアクチュエータの動作原理

基本波と第2高調波を用いた位相制御型のアクチュエータの動作原理を研究しています。目指すのは、磁性体(鉄製構造物)の表面検査を効率的かつ安定的に行うために、異なる振動波を駆動に利用する新しい原理を確立することです。この技術が完成すれば、橋梁などのインフラ点検に応用することができ、社会に大きく貢献できると考えています。具体的には、磁性体表面を走行できる2種類の位相制御型アクチュエータを試作し、基本波と第2高調波の組み合わせによる駆動特性を検証。実機試験を通じて、アクチュエータの動作原理の明確化を試みています。

現在は試作とデータの測定中で、基本波と第2高調波を組み合わせた駆動によって従来とは異なる挙動が観察されており、新たな知見が得られつつあります。さらに駆動効率を高めるための検証を続けています。

今後は動作効率の改善を図る上で、アクチュエータの形状や駆動条件の見直しも視野に入れながら、比較検討を進め、アクチュエータの作製精度の向上を進めていきたいです。将来的には、磁性体表面の非破壊検査や、狭小空間での点検作業に使える小型ロボットの動力源として応用できるよう、安全性・効率性の高い動作原理の確立を目標としていきます。

私がこの研究を始めたのは、学部時代にアクチュエータの保持部について研究した際、その奥深さに感銘を受けたのがきっかけで、大学院でも研究を続けることを決めました。

卒業後は電子部品メーカーで開発設計職に就き、大学院で培った課題解決力を活かして製品開発や品質改善を担い、より便利で安全な社会創造に貢献したいです。

【PROFILE】

2020年宮城県石巻好文館高等学校卒業。2024年東北学院大学工学部機械知能工学科卒業。

卒業論文タイトル「位相制御型アクチュエータの保持部に関する検討」。

博士課程前期課程2年 応用数理研究室(神永研究室)

佐藤 健人 さん

[RESEARCH THEME]

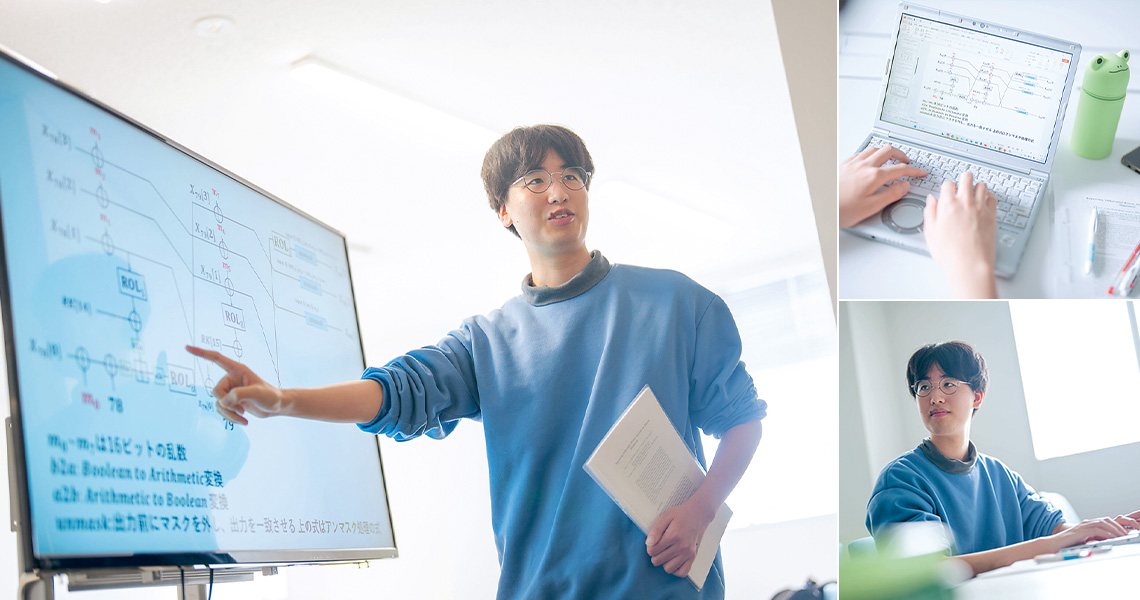

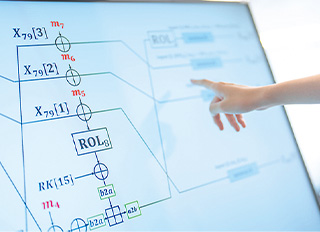

ブロック暗号CHAMに対するラウンド加算差分故障解析についての研究

近年、IoT化が進展し、利便性が向上する一方、セキュリティリスクも深刻化しています。特に、不正操作による被害が社会問題となり、その防止策として暗号技術の重要性が増しています。私が研究のテーマに選んだのは、「ブロック暗号CHAMに対するラウンド加算差分故障解析」です。暗号解読手法の一つである「ラウンド加算差分故障解析」を用いて、暗号技術の安全性を高めるものです。具体的には、リソースが限られたIoT機器やマイコン向けの暗号であるCHAMに解析を適用し、解読可能性を検証。さらに解読を防ぐための対策を検討しています。CHAMのアルゴリズムをプログラムとして実装し、シミュレーション実験を通じてその有効性を評価しています。このテーマとの出会いは、ランサムウェア攻撃に関する報道を目にしたことです。暗号技術が悪用されて個人情報が人質に取られる事件を知り、「暗号の仕組みとその脆弱性を理解することが、被害の防止につながるのでは」と考えたことがきっかけでした。

これまでの成果として、軽量暗号CHAMにラウンド加算差分故障解析を適用し、暗号鍵の導出に成功しています。これは軽量暗号の脆弱性を示す成果であり、今後はこれを踏まえた防御手法の検討を進める予定です。

時折、他の研究者が自分には思いつかない方法で暗号解読に取り組んでいる事実に触れることがあります。そんな時、改めてこのテーマの奥深さだけでなく、面白さも感じます。

卒業後は、これまでお世話になった方々への感謝を胸に、研究活動を通じて培った知識や、課題に粘り強く取り組む姿勢を社会で活かしたいと思います。

【PROFILE】

2019年宮城県東北学院高等学校卒業。2024年東北学院大学工学部情報基盤工学科卒業。

卒業論文タイトル「FEAL-4に対する線形解読法」。

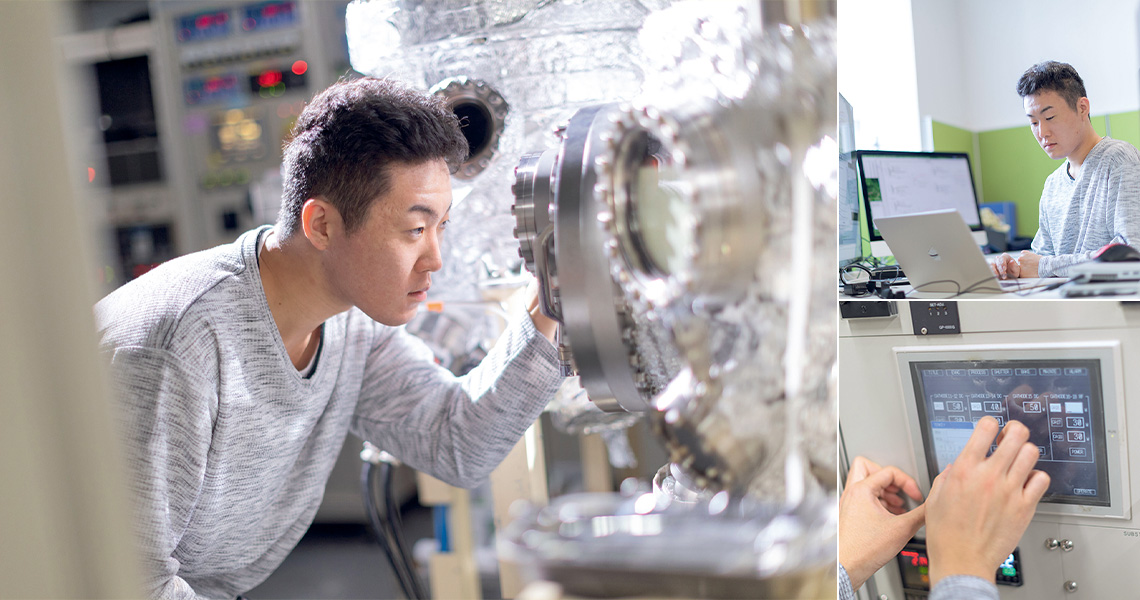

博士課程前期課程1年 磁性材料研究室(嶋研究室)

宍戸 柊斗 さん

[RESEARCH THEME]

Sm-Fe系磁性材料の磁歪特性向上を目指した組成や構造における最適化の研究

Sm-Fe系磁歪材料における磁歪特性向上を⽬指した研究を⾏っています。具体的には、低磁場下でも⾼感度な磁歪特性を実現するため、FeをCoで置換したり、Bを添加したり、軟磁性材料との交互積層を⾏うことで、磁場感度の向上と⽴ち上がり特性の改善を⽬指しています。本研究が将来的に、アクチュエータやセンサ、超⾳波・振動発電デバイスなどのさらなる⼩型化・省電⼒化へ貢献することを期待しています。

研究では、組成を変化させた試料を作製し、詳細に結晶構造や磁気特性を評価しています。特に低磁場における磁歪特性が重要であるため、試料ごとの特性評価を通じて、より優れた磁歪材料の実現を⽬指しています。

研究の魅⼒は、PDCAサイクルを通じて試⾏錯誤を重ねることにあります。試料作製、特性評価、フィードバックの⼀連の流れが楽しく、思い通りの結果が出なくても、その理由を考えるプロセス⾃体が好きです。⼀⽅で、ノイズや誤差を最⼩限に抑え、正確なデータを得るための⼯夫は⽋かせません。

このような過程を経て、現在、いくつかのB添加量とある程度の膜厚のFeとの交互積層することによって、単純なSmFe2薄膜と⽐べ、⽐較的低磁場で磁場感度の⾼い試料作製に成功しています。今後は、B以外の軽元素添加やFe以外の軟磁性材料との組み合わせを試み、より⾼感度な磁歪材料を追求したいと考えています。

将来は研究職に就きたいと思っています。具体的な分野や企業は定まっていませんが、ここで得た知⾒を存分に活かし、論理的な根拠をもつ実験結果を⽣み出せる研究者を⽬指したいです。

【PROFILE】

2021年福島県立相馬東高等学校(現:福島県立相馬総合高等学校)卒業。

2025年東北学院大学工学部電気電子工学科卒業。

卒業論文タイトル「希土類-鉄系薄膜の磁歪と結晶構造」。

博士課程前期課程1年 耐震防災研究室(千田研究室)

音山 樹里 さん

[RESEARCH THEME]

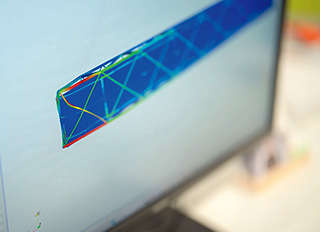

逆断層に起因する地盤変動が特殊橋梁に与える損傷に関する数値解析的検討

逆断層に起因する地盤変動が、特殊橋梁に与える損傷を数値解析で検討する研究を行っています。逆断層型地震発生時に生じる地盤変動によって、アーチ橋やトラス橋といった特殊橋梁に甚大な損傷を生じさせることが熊本地震や能登地震で明らかになってきており、対策が求められています。そこで、地盤変動が特殊橋梁にどのような影響を与えるのか、そのメカニズムを数値解析で解明し、データを蓄積しています。

これまで、ワーレントラス橋を対象に行ったシミュレーションで、橋梁にどのような損傷が生じ得るのかおよび損傷に至るメカニズムに関する定量的データを得ることができました。そこで、今後はニールセン型のアーチ橋のモデルを作成・解析をする計画を立てています。「モデルを作成する」ことが当研究の肝であり、難しいところです。修正の連続ですが、このモデル作成の完成度によって解析結果は左右されるため、手を抜かずに作業を進めています。

この研究の醍醐味は、実際の橋梁規模で解析できる点にあると感じています。小さなパソコン画面で、現実の橋梁の損傷を予測できるのはとても刺激的です。現在は興味の尽きない分野ですが、もともと土木業界を志すきっかけになったのは、大学1年の授業で紹介された「気仙沼湾横断橋」と「気仙沼大島大橋」の存在です。実際に見に行き、壮大なスケール感に圧倒され、橋梁設計の仕事に憧れを抱きました。

夢は1kmを超える長大橋の女性初主任設計士になることです。不安はありますが、この道を進むと決心した自分を信じ、これからも研究に励みます。

【PROFILE】

2021年宮城県泉館山高等学校卒業。2025年東北学院大学工学部環境建設工学科卒業。

卒業論文タイトル「断層変位によって生じるワーレントラス橋の損傷挙動と径間数との関係性に関する数値解析的検討」。