2011年度 VOL.3 科研費NEWSに教養学部地域構想学科松本秀明教授の研究が紹介されました

2012年02月09日

2011年度 VOL.3 科研費NEWSに教養学部地域構想学科松本秀明先生の研究が紹介されました。

科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)は、人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」(研究者の自由な発想に基づく研究)を格段に発展させることを目的とする「競争的研究資金」であり、ピア・レビューによる審査を経て、独創的・先駆的な研究に対する助成を行うものです。

2011年度VOL.3科研費NEWS

|

巨大洪水や巨大津波の痕跡を検出する研究,そして災害履歴地図へ 東北学院大学 教養学部 教授 松本 秀明 |

私達は堆積物の分析から、地表に展開する自然堤防や河岸段丘、扇状地といった地形の形成過程と形成時期を明らかにする研究を行っています。その過程で得られた情報から過去に発生した巨大災害の履歴を明らかにすることができます。

2011年3月に襲来した巨大津波は、東日本太平洋岸の人々の生活に計り知れない打撃を与えました。津波発生の原因となった地震も含め、今回の災害は1000年に1度といわれる巨大災害で、その規模の災害はミレニアムハザードと呼ばれています。1000年、それは現代人がもつ歴史記録やひとが通常認識できるタイムスケールを超えています。私達はおよそ5000年前(縄文時代中期)まで遡り、過去に発生した巨大災害を地形やそれを構成する堆積物から明らかにしました。

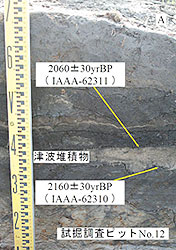

研究の対象としている主な地形は海岸の低地です。河川と海が交わるこの地域には過去数千年間に生じた巨大洪水や巨大津波の履歴が堆積物として残されています。仙台平野北部にある沓形(くつかた)遺跡では、海浜起源の砂で薄く覆われた弥生時代の水田跡が発見されました。それは2000年前に襲来した巨大津波により、砂浜堆積物が2.3キロも内陸に運ばれたことを物語っています。これを2011年3月の巨大津波により仙台平野にもたらされた砂質堆積物の分布と比較した結果、両者はほぼ同規模の津波であることが分かりました。

一方、海岸平野の地表に作られる自然堤防は、多量の土砂を含んだ巨大洪水が海岸の低地に到達したときに形成される地形です。自然堤防形成時の低地は、陸と海との区別がつかないほど広範囲に洪水による氾濫が広がったと考えられます。堆積物の分析により、それらは今から1500~1600年前(古墳時代)、2400~2500年前(縄文時代晩期)に集中的に発生していたことが分かってきました。いずれも私たちが歴史として認識できる時間を遙かに超えた過去ですが、数千年という時間を遡って地表を精査することで、ミレニアムハザードの存在が見えてきます。

1000年以上の時を遡る過去の巨大災害は、一般の方々にとって「むかし話」であり、「巨大災害が現代の社会を襲う」という理解には至らないのが現状のようです。しかし巨大災害に対する意識を駆り立て今後の防災に役立たせるためにも、数千年の過去に遡る災害履歴を解き明かし、「災害履歴地図」を作成し、提示することが今後重要な仕事となるでしょう。

| 図1 沓形遺跡に広がる2000年前の津波によりもたらされた海浜砂 (厚さは4~6cm程度だが、延々と連続して分布している) |

|

| 図2 津波堆積物とそれを挟む堆積層の放射性炭素年代 (津波堆積物は約2000年前に堆積したことが分かる) |

|

| 図3 2011年3月に襲来した巨大津波により内陸2.3キロまでもたらされた膨大な量の海浜砂 (2000年前の津波も海岸から2.5キロ内陸の地点まで海浜の砂を運んでいた) |