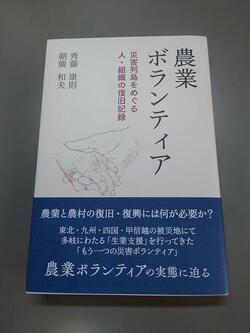

【政策デザイン学科】齊藤康則准教授の共著書『農業ボランティア―災害列島をめぐる人・組織の復旧記録―』(農山漁村文化協会)が出版されました

2025年06月06日

政策デザイン学科の齊藤康則准教授の共著書『農業ボランティア―災害列島をめぐる人・組織の復旧記録―』(農山漁村文化協会)が出版され、書評が、5月11日付の河北新報をはじめとする地方紙に掲載されました(書評者は、法政大学現代福祉学部の図司直也教授です)。

本書は、東日本大震災(宮城県仙台市)、九州北部豪雨(福岡県朝倉市)、西日本豪雨(愛媛県宇和島市)、令和元年東日本台風(長野県長野市)において、農地の復旧や農業の再生に取り組んだボランティアの活動を紹介したものです。

仙台市内の書店や、各地の図書館にも所蔵されているかと思います。機会がありましたら、ぜひお手に取ってご覧ください。

【関連情報】2025年5月のメディア掲載

以下、出版社の内容紹介を転記します。

解説

全国初!「ローカルな災害」で展開した共助としての農業ボランティアの研究書。2011年の東日本大震災以降、激甚化する災害のもと展開されてきた「農業ボランティア」の実態に迫る、初の著書。「農業ボランティア」は「生業支援」を目的とし、農地・農業用施設の土砂の撤去、農地管理、販売支援など多岐にわたる。ただし、炊き出しなどの「生活支援」を行う「災害ボランティア」と違って制度的な裏づけがなく、取り組む主体もボランティア・NPO、農協、被災農家などさまざまである。こうした災害からの農業・農村の復旧・復興にいたる軌跡を、当事者たちへの聞き取りなどのフィールド調査から明らかにする。

著者

■齊藤康則(さいとう・やすのり)

東北学院大学地域総合学部准教授。専門は地域社会学、災害社会学。2010年東京大学大学院人文社会系研究科博士後期課程単位取得退学。大分大学福祉科学研究センター、山口学芸大学教育学部を経て、2012年より同大経済学部准教授、2023年より現職。

分担執筆として、『震災復興と展望――持続可能な地域社会をめざして』(吉野英岐・加藤眞義編、有斐閣、2019年)、論文に、「災害と子育て支援NPO」(『地域社会学会年報』36号、2024年)がある。

■朝廣和夫(あさひろ・かずお)

九州大学大学院芸術工学研究院教授。専門は緑地保全学。1995年九州芸術工科大学大学院芸術工学研究科修士課程修了。(株)アーバンデザインコンサルタントを経て、1996年より同大助手、ロンドン大学インペリアルカレッジ客員研究員、2003年より九州大学芸術工学研究院環境計画部門助手。2009年より同大准教授。2023年より教授。

分担執筆として、『よみがえれ里山・里地・里海――里山・里地の変化と保全活動』(重松敏則・JCVN編、築地書館、2010年)がある。

目次

第1章 自然災害と農業ボランティアの胎動

第2章 農業をはじめた農地復旧ボランティア―支援者の当事者性と復興への関わり[東日本大震災(2011年)・宮城県仙台市]

第3章 NPOは被災農村をいかに支援したのか―里地・里山保全と災害復興[平成24年7月九州北部豪雨(2012年)福岡県八女市・うきは市]

第4章 活かされた地域おこし協力隊の実践知―カライモの苗植え・収穫支援と組織化のプロセス[熊本地震(2016年)・熊本県西原村]

第5章 JAが開設した初のボランティアセンター―三者連携による農地復旧と農業復興の新機軸[平成29年7月九州北部豪雨(2017年)・福岡県朝倉市]

第6章 被災農家とボランティアが織りなす復旧―多様な主体による支援と営農再開の課題[西日本豪雨(2018年)・愛媛県宇和島市]

第7章 複数セクターの連携による土砂撤去―災害文化の限界と越境的ネットワークの意味[令和元年東日本台風(2019年)・長野県長野市]

第8章 農業ボランティア活動の課題と展望―制度化と伝播の様相、そして連帯のゆくえ

第9章 農業ボランティア活動を立ち上げる

解説(詳細)

東北・九州・四国・甲信越の被災地から、農業と農村の復旧・復興を問い直す

書籍情報

『農業ボランティア-災害列島をめぐる 人・組織の復旧記録―』

著者:齊藤康則 著 朝廣和夫 著

定価:1,980円 (税込)

ISBNコード 9784540241581

発行日:2025/03

出版:農山漁村文化協会(農文協)

判型/頁数:四六判 352ページ

<書籍に関する詳細はこちら>

農山漁村文化協会