【敬神愛人】「押川と同窓生たちが開拓した町・北海道遠軽町」(史資料センターWEBコラム)

2025年10月03日

遠軽町(えんがるちょう)は、北海道の北東部、オホーツク総合振興局管内の中央に位置する人口およそ1万7000人の自治体です(2025年6月末現在)。この場所は湧別川のたくさんの支流が合流する肥よくな土地であるので、北海道開拓当初から農耕や牧畜が盛んに行われてきました。

|

北海道遠軽町の位置

遠軽の開拓を始めたのが、東北学院創立者押川方義と、その教え子を中心とした人びとでした。

押川方義

|

信太寿之

|

1896(明治29)年1月、押川と神学部卒業生の信太寿之(しだ・としゆき)は北海道同志教育会を設立しました。このほか、副会長兼会計に本多庸一(青山学院第2代院長)、評議員に小崎弘道(同志社第2代社長)、海老名弾正(後の同志社第8代総長)なども設立者に名を連ねています。

その後、この会は当時の北海道北見国紋別郡湧別原野湧別川の上流に農耕地1500町歩(約1500ha、東京ドーム約300個分)、下流に牧畜地1500町歩の払い下げを受け、1897(明治30)年5月に学田農場の開拓事業を開始しました。

この構想には、広大な北海道の地で東北学院労働会の農業や牧畜事業の経験を生かしながら準備資金を集め、ゆくゆくは「私立大学校」を建設するという壮大な目的がありました。

一方で、押川としては別の目的があったのではないかともいわれています。1895(明治28)年4月に日清戦争が終結しましたが、その際、日本に対する遼東半島の割譲をめぐってロシア帝国などから反発を受け、同半島などの清国への返還を余儀なくされました(三国干渉)。押川はこうした国際情勢を受けてロシア帝国南下の脅威を感じ、北方の「対ロシア戦略」として北海道開拓に乗り出したのではないか、というものです。

いずれにしても、道内のほかの地域では主に士族や屯田兵によって開拓が始まった一方、遠軽はキリスト教関係者によって開拓が始まったという、北海道のなかでも珍しい歴史をもつ町なのです。

しかし、1898(明治31)年9月、北海道を中心に東日本を襲った暴風雨で湧別川が氾濫すると、死者2名、家屋十数戸の流出、農場1500haの浸水といった壊滅的な被害を受けました。この結果、「私立大学校」建設の構想はついに実を結びませんでした。

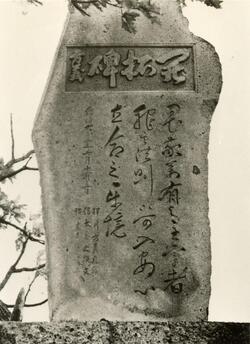

その後、北海道同志教育会は解散してしまいましたが、信太は山形県出身の農民とともにハッカ栽培を導入して、遠軽をハッカの一大産地へと発展させました。また、「私立大学校」建設構想は結実しませんでしたが、地元に「学田小学校」(現在の遠軽小学校)を建設します。このため彼は「遠軽開拓の父」とよばれ、町内にその功績をたたえる石碑も建立されました。

一方、押川の関心は北海道開拓から離れてゆきます。押川は北海道同志教育会と同じ時期に大日本海外教育会を立ち上げており、1896(明治29)年、朝鮮・京城(現在の韓国・ソウル)に学校を設立しました。また、1900(明治33)年に発生した義和団事件を契機として、清国・北京(現在の中国・北京)で清朝の皇族を対象とした学校設立を画策するなど、押川の関心はアジア大陸へと向けられていったのでした。

現在、押川が開拓に関わったという痕跡は、遠軽町を一望できる瞰望(がんぼう)岩展望台の近くにひっそりとたたずむ、学田開拓を記念した「開拓碑」の銘文に押川の筆跡を残すのみです。

学田開拓記念碑

|

信太寿之についてご関心のある方は、遠軽町が制作した「えんがる歴史物語」の「偉人伝」もご覧ください。