【敬神愛人】「東北学院を見守る100年の門」(史資料センターWEBコラム)

2025年10月31日

「学都」と称される仙台の歴史を物語る場所の一つが、東北学院大学の土樋キャンパスです。南六軒丁通りに面するキャンパスを訪れると、国の登録有形文化財(2021年10月14日登録・第04-0207号)でもある重厚な正門が迎え入れてくれます。普段は何気なく通り抜けてしまう正門ですが、一世紀近い歴史の中で、学生たちの成長と街の移ろいを静かに見守り続けてきた、土樋キャンパスを象徴する「顔」といっても過言ではありません。

この正門が誕生したのは、今からおよそ100年前の1926年(大正15年)。ちょうど東北学院が創立40周年を迎えた頃のことです。当時、院長の座にあったD.B.シュネーダーによるキャンパス整備計画の一環として、専門部校舎(現:東北学院大学本館)と一体で建造されました。着工を前にしたシュネーダーは、キャンパス全体の景観を見据えた壮大な構想について、以下のように述べています。

建物は皆、建築の様式や構造の材料を画一にする積(つも)りです。それは理想的な一群の建物となり、其処(そこ)で将来多くの学生が首尾よく且つ幸福に勉強することになるだろうと思ひます。(1925年7月25日『東北学院時報』第61号 デー、ビー、シュネーダー「同窓生諸君に」)

|

「将来の設計図」 |

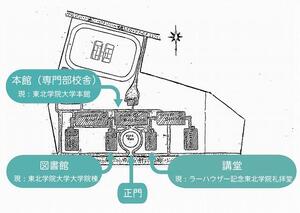

このとき「将来の設計図」として公表された図面には、正門をくぐって正面に「本館」(専門部校舎、現:東北学院大学本館)、右手に「講堂」(現:ラーハウザー記念東北学院礼拝堂)、左手に「図書館」(現:東北学院大学大学院棟)が描かれました。今に続く土樋キャンパスの情景を重ね合わせることができるでしょう。

|

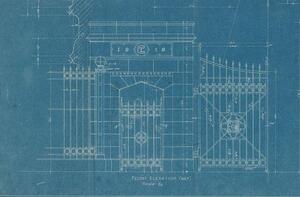

正門の設計図 |

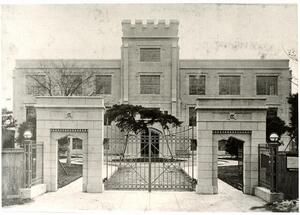

竣工当時の正門と専門部校舎 |

正門に加え、本館や礼拝堂の設計は、横浜を中心に数々の近代建築を残してきたアメリカ人建築家 J.H.モーガンが一手に引き受けました。シュネーダーの掲げた「理想的な一群の建物」を具現化すべく、モーガンが取り入れた建築スタイルは、カレッジ・ゴシック様式と呼ばれています。カレッジ・ゴシックとは、中世ヨーロッパの城郭を想起させる権威性を、近代的な鉄筋コンクリート構造で表現する手法であり、1920年代のアメリカでは大学建築の代表的スタイルでした。

|

現在の正門 |

正門に近づくと、その重厚な風格に目が惹きつけられます。まるで自然石のような質感を醸し出していますが、「洗い出し」という特殊な技法を表面に施したコンクリートです。さらに、三角アーチ型の開口部や、コーニスと呼ばれる帯状の装飾がなされた頂部など、堅実なつくりの中からも洗練された意匠を感じ取ることができるでしょう。そして門柱の頂には、十字架に「TG」の文字を組み合わせた校章が掲げられています。

もっとも、この門がくぐり抜けてきた歳月は、決して平坦なものではありませんでした。2基の門に吊るされた鉄の扉は、第二次世界大戦時の金属類回収令によって国に供出され、また、1960年代における学生運動の際には、一部が破壊されるなどの被害を受けています。

こうした幾多の困難を乗り越え、1985年(昭和60年)に門扉の復元事業が実施されました。よって現在では、およそ100年前の竣工当時と変わらぬ姿を目にすることができます。土樋キャンパスを訪れた際には、ぜひ一度足を止め、その歴史の重みに思いをはせてみてはいかがでしょうか。