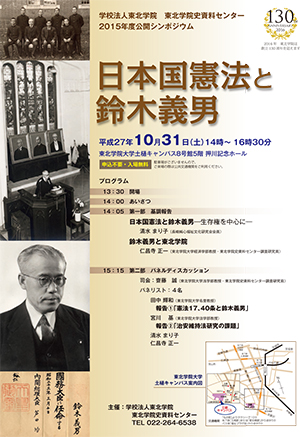

【東北学院史資料センター2015年度公開シンポジウム】日本国憲法と鈴木義男(10/31 開催)

2015年10月02日

日本国憲法と鈴木義男

東北学院史資料センター2015年度公開シンポジウム

| 申込不要 | 無 料 | 土 樋 |

■日時:平成27年10月31日(土) 14:00~16:30(13:30 開場)

■会場:土樋キャンパス 8号館5階 押川記念ホール

近年、全国的にみられた「大正デモクラシー」を築いた人物の中に、仙台や東北地方にゆかりのある人物が多くいたことが明らかにされつつあります。今回のシンポジウムでは、大正デモクラシーに関わりのある鈴木義男(1889‑1963)という人物を取り上げています。

鈴木義男は福島県の白河で生まれ、13歳から18歳まで仙台の東北学院普通科で学び、東京帝国大学を卒業後には、学者・教育者・弁護士・政治家といった様々な分野で活躍した人物です。

鈴木の思想の根底には、牧師であった父・義一と東北学院とによって身につけたキリスト教に基づく人道主義や隣人愛の考えがありました。それに加え、東京帝国大学で吉野作造の「高弟」として学んだ民主主義の思想も大きく影響していたと考えられます。それは、鈴木の生涯をひもとくと、弁護士時代・政治家時代にとくに顕著にみることができます。

弁護士時代には、治安維持法(1925年)に違反したとして、時の権力によって苦境に立たされた多くの人々(宇野弘蔵・河上肇など)に対し、自ら進んで救いの手を差し伸べようとしていました。また、政治家時代には、終戦直後の新憲法の制定にあたって、一政治家として、これまでの日本の状況や自らの経験などから、国民主権、平和主義(戦争放棄など)や人権擁護の規定の拡充(生存権、国家賠償請求権、刑事補償請求権)をはじめとする条文を盛り込むことに力を尽くしました。こうした鈴木の思想は、今日にもなお受け継がれ、私たちの生活や社会に大きく関わっています。

今回のシンポジウムでは、こうした鈴木の思想がどのように形成されたのか、また、それがどのようなかたちで実践・継承されていったのかなど、近年の研究成果をもとに報告します。そして、「日本国憲法と鈴木義男」の今日的意義について、みなさんとともに考えてみたいと思います。

| SCHEDULE 講座スケジュール | ||

|

||

|

■ 日本国憲法と鈴木義男 ─生存権を中心に─ 長崎純心福祉文化研究会会員 清水 まり子(しみず まりこ) 【講師略歴】 |

||

|

■ 鈴木義男と東北学院 本学経済学部教授・東北学院史資料センター調査研究員 仁昌寺 正一(にしょうじ しょういち) 【講師略歴】 |

||

|

||

|

司 会 本学法学部教授・東北学院史資料センター調査研究員 齋藤 誠(さいとう まこと) 【講師略歴】 |

||

|

パネリスト:4名 <報告1>憲法17、40条と鈴木義男 本学名誉教授 田中 輝和(たなか てるかず) 【講師略歴】 |

||

|

<報告2>治安維持法研究の課題 本学法学部教授 宮川 基(みやがわ もとい) 【講師略歴】 |

||

| ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 清水 まり子 仁昌寺 正一 |

||

| 対 象 | どなたでも受講できます | |

| 申込方法 | 直接会場にお越しください | |

| 受講料 | 無料 | |

| 主 催 | 学校法人東北学院 東北学院史資料センター | |

| 問合せ先 |

東北学院史資料センター

TEL 022‑264‑6538 FAX 022‑264‑6478

E‑mail:koho@tohoku‑gakuin.ac.jp

|