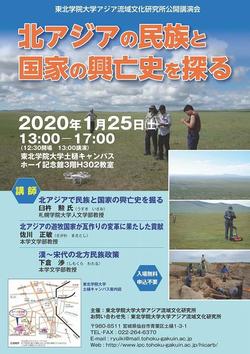

アジア流域文化研究所主催公開講演会『北アジアの民族と国家の興亡史を探る』(1/25開催)

2020年01月14日

アジア流域文化研究所主催公開講演会『北アジアの民族と国家の興亡史を探る』

| 申込不要 | 無 料 | 土 樋 |

■日時:2020年1月25日(土)13:00〜17:00

■会場:土樋キャンパス ホーイ記念館3階 H302教室

古代蝦夷もアイヌ民族も和人の侵攻と侵略に長く抵抗し、時には伊治公呰麻呂の乱やシャクシャインの乱に代表される戦争が発生することもあったが、ついに北東北地方や北海道に国家を形成することはなかった。一方で大陸に目を向ければ、アムール川流域を含む北アジアでは匈奴、鮮卑、突厥、契丹、女真、モンゴルなどのいわゆる遊牧民族が興亡し、幾度も巨大国家を形成した。そして、東アジアの秦漢をはじめとする漢民族国家と攻防を繰り広げ、時にはその一部あるいは全土を奪取することもあった。それが遼、金、元、清といういわゆる征服王朝である。

本公開講演会の第一報告(基調講演)者である札幌学院大学教授の臼杵勲氏は、北アジアの諸民族の国家形成に関する考古学的研究をロシアやモンゴルですでに30年以上行っており、現在もモンゴル科学アカデミー歴史学考古学研究所とともに匈奴の生産遺跡で発掘調査を展開中である。その豊富な野外調査の成果について紹介しながら、いわゆる遊牧民族が本当に非農耕民族であったのか、そして国家形成に至った背景について報告をする。

第二報告者である本学教授(アジア考古学)の佐川正敏氏は、30年近く東北アジアの屋根瓦研究に従事し、臼杵教授のモンゴルでの共同発掘にも参加した経験に基づきながら、匈奴をはじめとする本来ゲルで生活していた遊牧民族が瓦葺きの宮殿を有する中国式土城を建設した背景、そして瓦の発展にも大きな貢献をしたという自説について報告する。第三報告者である本学教授(中国中世史)の下倉渉氏は、歴代の漢民族王朝が北アジアの民族の侵攻や侵略に対して展開したさまざまな政策について、幾度も辛酸をなめ屈辱にまみれたエピソードを織り交ぜながら報告をする。

| 講師 Lecturer |

| 12:30開場 13:00講演 |

| 13:00~13:10 開会挨拶と趣旨説明 |

| 13:10~14:40 |

| 基調講演 「北アジアで民族と国家の興亡史を掘る」 |

| 札幌学院大学人文学部教授 |

| 臼杵 勲(うすき いさお) 氏 |

| 14:40~14:55 休憩 |

| 14:55~15:45 |

| 講演 「北アジアの遊牧国家が瓦作りの変革に果たした貢献」 |

| 本学文学部教授 |

| 佐川 正敏(さがわ まさとし) |

| 15:45~16:35 |

| 講演 「漢~宋代の北方民族政策」 |

| 本学文学部教授 |

|

下倉 渉(しもくら わたる) |

| 16:35~16:50 質疑応答 |

| 16:50~ 閉会挨拶 |

対 象 どなたでも受講できます。

申込方法 直接会場にお越しください。

受 講 料 無料

主 催 東北学院大学 アジア流域文化研究所

問合せ先 東北学院大学 アジア流域文化研究所

TEL 022-264-6370

E-mail:ryuiki@mail.tohoku-gakuin.ac.jp

Web : http://www.ipc.tohoku-gakuin.ac.jp/~hicarb/