シンポジウム 海と向きあう人々の民俗学(10/25開催)

2014年10月08日

10月25日(土) 13:30~16:00

石巻市慶長遣欧使節船ミュージアム(サン・ファン館)で開催

《ごあいさつ》

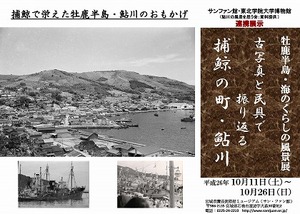

世界三大漁場のひとつに数えられることもある“三陸沖”は、寒流と暖流がぶつかり合うことから豊富な海洋資源をたたえるホットスポットである。その南部にあたる宮城県の牡鹿半島から気仙沼にかけての沿岸部の集落では、漁業や養殖業、捕鯨業、水産加工業などが発達してきた。しかしそれと同時に、地震と津波をはじめとする災害に幾度となく見舞われながら、そのたびに時代に対応しながら復興を遂げてきた歴史がある。

東日本大震災ではかつてない規模で文化財レスキューが行われたが、そこから新たな漁民の文化が明らかになりつつある。広範な漁民の技術交流、漁業資本による災害復興、漁業・養殖業の産業化、捕鯨産業の盛衰・・・。そして、そこにひとり一人のくらしの風景と人生の営みを見ることができる。

今回のシンポジウムでは、海と向き合う人々の、くらしや人生を民俗学からどのようにとらえられるかを切り口に、これからの三陸の海の文化の研究を展望してみたいと思います。

(東北学院大学歴史学科:加藤幸治)

●基調講演

日常生活を民俗学はどのように捉えてきたのか

小島 孝夫(成城大学文芸学部・教授)

素潜り潜水漁に従事する海女たちは、「海女しかなかった」と言うが、むしろ、「海女があった」からこそ、今日にいたる生活が維持できたのである。潜水漁の諸相を題材として、海に生きる人びとの生き方を捉え直してみたい。

●報告 ―文化財レスキューから民俗研究へ―

気仙沼市小々汐・尾形家の物質文化からみえる地域

葉山 茂(国立歴史民俗博物館・特任助教)

人びとは三陸の海岸でどう生きてきたのだろうか。国立歴史民俗博物館が気仙沼市小々汐の個人住宅で行なった文化財レスキューの結果から、個人住宅の物質文化を手がかりに地域社会のこれまでの営みを考えたい。

牡鹿半島の海の技術とそれぞれの人生

加藤 幸治(東北学院大学文学部・准教授)

牡鹿半島には、磯根漁業、陥穽漁、底曳漁、近海での刺し網、大謀網と称する大規模定置網、養殖業、そして捕鯨と、様々な海の技術がある。聞書きによる人々の人生のエピソードから、半島の漁撈文化を展望してみたい。

志津川湾の暮らし

小谷 竜介(東北歴史博物館・学芸員)

私は、文化財レスキュー事業に関わり、多くの文化財の救済に携わった。しかしながら、震災前に最も長く関わった志津川湾地域での活動は十分にできなかった。そのことと、震災後の実践を通して、改めて志津川湾地域を考えてみたい。

記

シンポジウム 海と向きあう人々の民俗学

日 時:10月25日(土) 13:30~16:00

【入場無料】*事前申し込み不要。当日9:30より整理券を配布。

場 所 :宮城県慶長遣欧使節船ミュージアム(サン・ファン館) セミナールーム

定 員 :120名

主 催 :公益財団法人慶長遣施設船協会

共 催 :東北学院大学博物館

後 援 :宮城県、石巻市、石巻かほく、石巻日日新聞社、ラジオ石巻FM76.4

《関連企画》については、PDFリーフレットを参照ください。

(クリックでPDF表示 1.97MB) |

(クリックでPDF表示 1.35MB) |

【予告】

昨年まではせんだいメディアテークで開催していた「文化財レスキュー展」。2014年度は、来る2月9日(月)~15日(日)まで、石巻市のイオンモール石巻において『牡鹿半島のくらし in 石巻』を開催いたします。

会期中、14日(土)・15日(日)の両日、文化財レスキューの学生たちによる聞き書き調査が行われます。皆さまの来場をお待ちしております。

- お問い合わせは

-

- 東北学院大学博物館

- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1

- TEL.022-264-6920 FAX.022-264-6917

e-mail:museum@staff.tohoku-gakuin.ac.jp