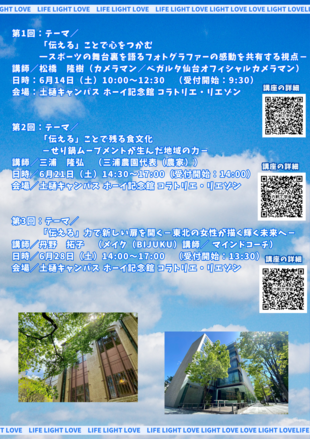

「伝える」ことで残る食文化 -せり鍋ムーブメントが生んだ地域の力-

六軒丁学舎(ろっけんちょうがくしゃ)2025~新しい「学び」場②~

- 申込必要

- 土樋キャンパス

- 入場無料

- 定員30人

- 日時:2025年6月21日(土) 14:00~16:40(受付開始:13:30)

- 会場:土樋キャンパス ホーイ記念館 コラトリエ・リエゾン

講座概要

本講座では、「せり鍋」ムーブメントの舞台裏と、食文化がどのように醸成されてきたかを伝える。農産物価格の上昇や生産者減少といった課題を背景に、地域の伝統野菜の活用や継承について考察する。お正月行事の衰退を転機とし、野菜ソムリエやスローフードの支援、震災復興、口コミやSNSの力を通じて「せり鍋」が仙台の食文化として根付いた過程を紹介する。さらに、土着性・季節性・独自性をキーワードに、食と地域のつながりについて掘り下げる。最後に、参加者同士で自身の知る伝統野菜や料理、年中行事を共有し、地域文化の豊かさを再発見するグループワークを行う。

■スケジュール(※内容が変更になる場合がありますがご了承ください。)

受付開始:13:30-

講師紹介:14:00-

講 演:14:15-

質疑応答・アンケート記入:16:30-

終了予定:16:40

※本講座ではグループワークを実施します。

※会場変更はホームページにてお知らせします。

※申込注意事項

講座開催日の約1カ月前から受け付け開始し定員に達し次第締め切りになりますのでご了承ください。

先着順30名予定。(申込受付後、申込受付完了のメールを返信いたします。)

1週間たっても返信のメールが来ない場合は問い合わせ先までご連絡をお願いします。

※k-soken@mail.tohoku-gakuin.ac.jp の受信が可能なアドレスを登録してください。

講師

三浦 隆弘 (三浦農園代表(農家))

宮城県農業短期大学を2000年3月に卒業し、同年4月から農業に従事。名取市で在来野菜農家として、セリ、ミョウガタケ、アサツキを主力に栽培し、環境生態系保全や有機農業、食育NPOなどをテーマに活動。名取の豊かな水源を活かした高品質なセリ作りに取り組み、地域農業の発展に貢献。さらに、宮城県の名物となった「せり鍋」の仕掛け人としても知られ、地元市場や飲食店との連携を深めながらその魅力を発信している。

- ■募集人数/30人

- ■受講料 /無料

- ■申込 /必要

- ■申込方法/こちらから申込フォームにてお申し込みください。 なお、定員に達した時点で申込を終了させていただきます。

-

■申込み先/

"https://forms.gle/KRcmwPTgYtes6XPt5"

- ■主催 /研究支援課

-

■問合せ先/

研究支援課

TEL 022-264-6362

E-mail:k-soken@mail.tohoku-gakuin.ac.jp (件名には「六軒丁学舎の件」としてください。) - ■その他 /

■セリ鍋

地元の新鮮な仙台セリを使った料理として近年ブームを迎えています。特に冬に人気が高まり、地産地消の観点からも注目されています。このブームの契機となったのは名取のセリ農家三浦氏が関わっており、彼の新鮮なセリが仙台市内の飲食店「いな穂」と「蔵の庄」で使用されたことによる。「いな穂」では、セリをしゃぶしゃぶスタイルで楽しむ「せりしゃぶ」が特徴で、さっぱりとした味わいが魅力です。一方、「蔵の庄」は、伝統的なスタイルのセリ鍋を提供し、素材の味を引き立てることに重点を置いています。これらのお店は、観光客にも人気で、仙台の食の魅力を広めています。

■スローフード

食文化や地域の特産物を大切にし、持続可能な農業や地産地消を推進する運動である。1986年にイタリアで始まり、日本でも広がりを見せている。特に仙台では、地域の新鮮な食材を活用したイベントや、地元の飲食店での取り組みが進展している。「スローフード仙台」などの団体が設立され、地域の伝統的な料理や食材を守る活動が行われている。今後は、観光客を対象にした食文化の発信や、さらなる地産地消の促進が期待される。地域経済の活性化や環境保護にも寄与し、食を通じたコミュニティのつながりが深まることが重要である。

キーワード

- 2025年度

- 研究支援課

- 六軒丁学舎

- 土樋キャンパス