10月の新着本をご紹介いたします。

各書籍は、コラトリエ・ライブラリー(図書館)にありますので、是非ご覧になってください。

【おすすめ新着本の紹介】(出版社内容情報)

オートエスノグラフィー・マッピング : 「私」からはじめる研究手法を知るための地図 / 土元哲平, 桂悠介, サトウタツヤ編

「私」の経験を主題とした研究手法=オートエスノグラフィー。

芸術/科学を架橋するこの多様なアプローチを、八つに整理して紹介するマッピング(地図)が誕生。

初学者へのガイドから、学問と人生にかかわる根本的な論点まで網羅した、待望の入門書。

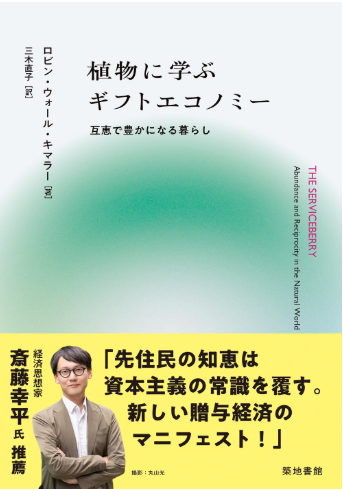

植物に学ぶギフトエコノミー : 互恵で豊かになる暮らし / ロビン・ウォール・キマラー著 ; 三木直子訳

植物生態学者としての知見と先住民長老としての知恵をよりあわせ、自然との互恵的関係と相互扶助に基づく経済システムへの刺激的なビジョンを提示する。NYタイムズで発売直後からベストセラーに。

北米先住民の長老であり、植物生態学者でもある著者は、実をついばむ鳥たちと一緒に「サービスベリー」の実を収穫しながら、贈与経済の中心にある相互関係の倫理について考察する。

先住民の知恵と植物界から、私たちが最も大切にしているものを見つけるにはどうすればよいのか――

私たちの経済は、希少性、競争、資源の貯蔵に根ざしており、私たちは愛するものを積極的に傷つけるシステムに価値観を明け渡してきたのではないか。一方、サービスベリーの実と自然界の関係は、相互関係、相互のつながり、感謝の気持

ちを体現している。「豊かさとは自給自足という幻想からで はなく、人間関係のあり方から生まれる」

日本のバス問題 : 高度成長期の隆盛から経営破綻、再生の時代へ / 佐藤信之著

公共交通の最後の砦・バス。しかし現在、各地で減便や路線廃止、さらには会社の清算が相次いでいる。

なぜ、このような事態になってしまったのか。

本書は戦前日本におけるバスの誕生から、戦後のモータリゼーションによる乗客減とサービス向上のための様々な施策を解説。さらに既存事業者の保護から規制緩和へという潮流と、それを受けて新たに生まれた独創的な企業も紹介。

揺れ動くバス事業の課題と将来を展望する。

最近2カ月間の全新着本のリストはOPACで見ることができます。詳細は次のURLをご確認ください。https://www.lib.tohoku-gakuin.ac.jp/opac/newbook/?lang=0&reqCode=cls&dptidpl=&jfcd=&codeno=